オンボード・グロープラグヒート製作(On-board glow plug heat circuit)④ソフトウェア編

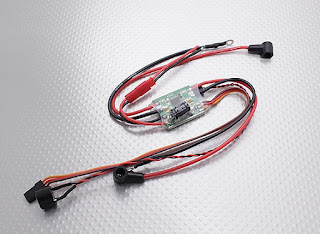

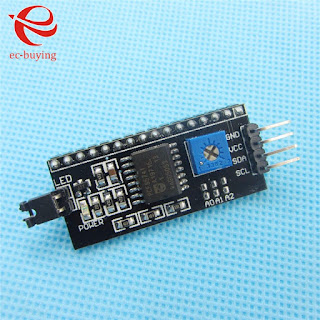

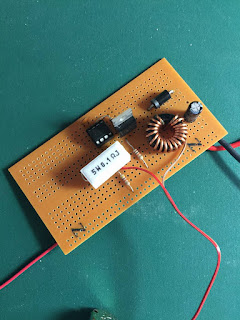

さて、本プロジェクトですが、プログラムも完成し引き渡しを行いました。ユーザのところでも動作確認OKとのこと。近日中に飛行機に搭載されるようです。 動作はいたって簡単。 ・受信機からのPPM信号を受けてパルス幅を測定。 ・40ms以内にパルスがなければ、正常に受信機と接続できていないと判断しヒータオフ ・パルス幅が2ms以上だと、正常に受信機と接続できていないと判断しヒータオフ ・パルス幅が1ms以下だと、正常に受信機と接続できていないと判断しヒータオフ ・以下、正常パルスの時 パルス幅が1.2ms未満(かつ1ms以上)ならHIGHと判断し、ヒータオン パルス幅が1.2ms以上(かつ2ms以下)ならMID、LOWと判断し、ヒータオフ プログラムやPCBデザインは商用不可としますが、ホビー用途で個人で使われるのはフリーとして公開しようともいます。 マイコンはPIC12F675を使用していますが、内臓4MHzで動作するPICならなんでもOKだと思います。同じ8ピンならPIC12F683とか。。。 一応、プログラムはCCS-C 5.08xあたりコンパイラーを使用しています。以前のバージョンでもOKだと思いますが、3.xや4.xではテストしていません。 自己責任でのご利用お願いします。 ソースファイル